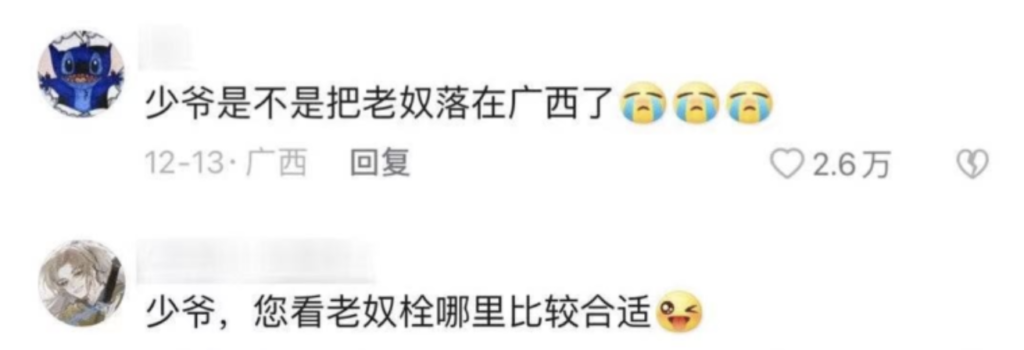

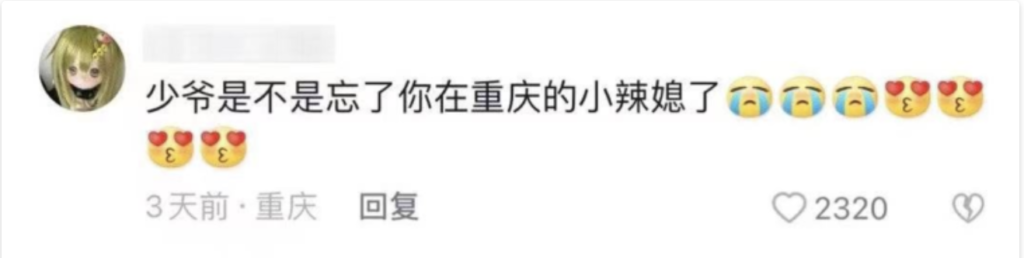

“万柳书院”火了。最近一名高中生上传了在家练习篮球运球的视频,却没想只因为定位在“万柳书院”(北京的一个豪宅小区),就让网友称他是“少爷”,还有人留言区自称“老奴”。

最初,我下意识觉得这不过是一群无聊“自来粉”的自我“奴化”,甚至觉得他们就是赤裸裸的慕强、拜金,让人想吐。然而吐完之后我悟了:他们明明是活成了批判现实主义的行为艺术。

我无法再把这次万柳书院的“老奴文学”简单地给它贴上一个“奇葩”的标签。毕竟类似的事件太多了:我们早已经见识过簇拥在“馄饨皮小王子”、“爱新觉罗汪小菲”和“国民老公”王思聪的石榴裙下的盛大狂欢。

不知道从什么时候开始,人们看到有钱人时,尤其是网络把巨大的贫富差距活生生地展现出来以后,普通人最能被网络接受的反应只剩下自我调侃了,连嫉妒的心情都嫌过时,必须直接快进到“悲伤的五个阶段”的晚期症状。

当有些人一出生就拥有另一些人一辈子都没有的财富时,我们的社会已经越来越不鼓励大家去聊“阶级固化”这类问题了。甚至提这四个字都会显得后知后觉,显得自己活都整不好,梗也玩不溜。更有甚者,一旦听到你抱怨社会财富分配不公平,便会觉得你是在“怨天尤人”,进而“活该受穷”。

在我看来,“老奴文学”其实是文化规范(cultural norm)被改变的一种标志。当人们连“酸”都不“酸”的时候,反而是最让我感到害怕的时候。

“阶级固化“深入人心,说明越来越多人对自己实现财富上的自由或者成功完全失去了信心。对于阶级固化、教育资源分配不公的愤懑,居然只能用自嘲来表达。

自我贬低形式的幽默可以被理解为一种对抗负面情绪的应对机制,让人暂时忘记自己的无力感。

但是,这种文化规范默认了一种更可怕的逻辑:有地位或者财务上成功的人(和其后代)是更优秀的,他们更值得拥有财富和特权。而一旦这种认识上升为共识,就算再空虚的纸牌屋也会变得如同堡垒般坚固。

这已经不是简单的慕强了,这是在自发地把特权和美好的品质绑定在一起,是在自觉成为特权的马前卒,甚至维持其运行的燃料。

————————————————————————————————————————

而这样的想法非常常见,在社会中比比皆是。

比如,我一直对中文媒体里对英国皇室的报道很有意见。

即使是在报道皇室中各种登不上大雅之堂的八卦,这些媒体言语之中都会暗示皇室的“高贵”;他们是“体面人“。历史悠久的皇室,因为“尊贵”的血统,必然是更有道德感的人,更值得拥有自己所拥有的一切。

然而,很明显英国皇室那一家的事儿,从查尔斯国王和他爸爸菲利普亲王的风流韵事,到安德鲁王子和爱泼斯坦相关的性侵事件;从哈利梅根退出皇室后”既要又要“的满地鸡毛,到哈利自曝威廉凯特怂恿他穿纳粹衣服等等。这一家怎么看都不是很聪明的样子,也和体面沾不到什么边。

即使如此,报道的叙事的既定逻辑仍然是认定他们是血统高贵的。然而现在还存在的英国君主制早已面临了很多的批判。比如它毕竟是不平等和特权的象征,对于很多被英国殖民的国家,它时刻提醒着那些国家被殖民的历史和长期的压迫和剥削。

甚至说得极端一点,英王室里的游手好闲的花花公子们,吃的是第三世界人民的人血馒头。这笔糊涂账根本算不完。

————————————————————————————————————————

当然,有钱人自恃品格高贵的到处都是。这里最有问题的是,有钱和美好的品德联系在了一起。有钱人,他们不仅想要占住社会、教育资源、优渥的生活,它们还想要强调自己美好的品德,因为这样他们所拥有的一切就更加理所当然。

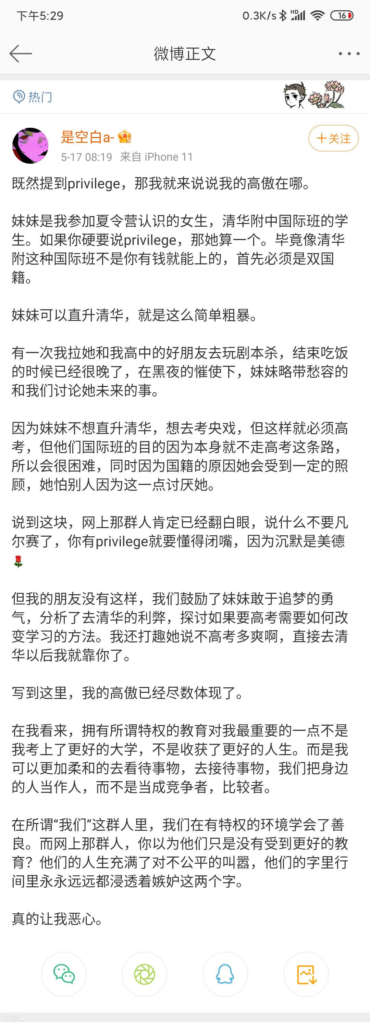

这让我想到几年前,北京另一个“万柳书院”的孩子,大方地展示自己的高傲。她发的这条微博至今让我记忆犹新。

她觉得自己的特权让自己“学会了善良”,觉得嫉妒她的人是恶心的。

她觉得自己“可以更加柔和地看待事物”,而网上那群人只会“对不公平叫嚣”。

但我看她才是最恶心的。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

文明与进步是理想的目标,而不是嘲讽与傲慢的资本。

在大多数的情况下,品性低下是因为恶劣环境的扭曲,而不是灵魂的原罪。

当既得利益者,去把自己的特权包装成美好的品德,这真的很令人反胃。

而如今,“万柳书院”事件让我们意识到:既得利益者连包装都不需要自己动手了,直接有大量的人去主动把特权和美好的品德关联在一起,然后跪舔。似乎问题更严重了。

————————————————————————————————————————

最后,提一下最近另一个“热点”:

当运球的“万柳书院”少年只因家住豪宅就被无脑追捧的时候,和他差不多年纪的奥运冠军古爱凌却在被质疑选了斯坦福大学的水课才得了全A。

有那么一句特别鸡汤的话:“人都是嫉妒比自己好一点点的人,而不是好很多的人。”

那么是什么理由令一些人觉得运球少年比自己“好很多”,而奥运冠军古爱凌却只比自己好那么一点点呢?

一定要说的话,“万柳书院”少年和奥运冠军古爱凌家里都挺有钱的,古爱凌甚至自己本身非常能挣钱,为什么要对明显更有才能的人更苛刻呢?

除了对于一个各方面都优秀的女孩天然的恨,我想不出来有什么其他原因了。